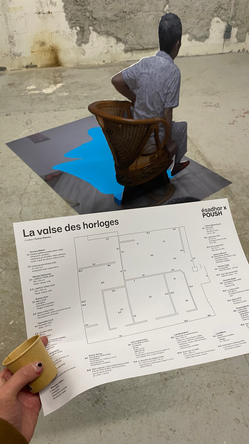

La valse des horloges

Au début du roman Cent ans de solitude, l’auteur Gabriel García Márquez décrit pendant quelques pages l’étrange maladie qui touche ses personnages et leurs congénères : la peste de l’oubli. Un jour, le personnage principal se rend compte qu’il n’a plus besoin de dormir et ne souffre pas des effets délétères de la privation de sommeil. Il réalise que ce

phénomène se transmet entre toutes les personnes du village, comme n’importe quelle maladie contagieuse. Peu à peu, chacun·e occupe ses jours et ses nuits sans se soucier du

repos, mais tous·tes se rendent compte que l’effet indésirable de ce phénomène est que leur mémoire leur échappe. Iels oublient les noms des objets, de leurs voisin·es, des membres de leur famille. C’est toute une partie de leur passé qui leur échappe et leur réalité se transforme en un enfermement stérile ou la moindre action et ses conséquences

s’effacent. Notre personnage principal tente de trouver des subterfuges pour lutter contre l’amnésie. Il appose par exemple des étiquettes et des panneaux portant le nom supposé

des choses sur chacune d’entre elles. Mais parfois les dénominations ne sont pas les bonnes puisqu’elles ont déjà été oubliées. Un jour, une personne arrive avec un traitement,

mais nous nous arrêterons là dans ce récit. Comme dans le récit de Márquez, où le temps et la mémoire vacillent, les artistes 17 jeunes artistes récemment diplômé·es de l’École Supérieure d’Art et de Design Le Havre-Rouen (ESADHaR) explorent à leur tour ces oscillations temporelles et les vestiges qu’elles laissent derrière elles, dans l’exposition La valse des horloges. Iels traitent de la dissolution de la mémoire individuelle et collective, de la nécessité de se souvenir, de comprendre ses origines et de les mettre en perspective

avec les signes des temps qui se croisent, se mélangent et parfois se repoussent. La valse à trois temps - passé, présent, futur - les entraîne dans un grand emballement, laissant des traces et des vestiges, offerts à notre discernement.

Dans les sous-sols de Poush, lieu marqué par les traces de son passé, les pratiques des artistes se rencontrent entre les murs de béton.

Ce matériau est en toile de fond de la pratique de Zoé Lauberteaux qui explore les friches, ces zones en ruine porteuses d’un passé qui se délite mais ne passe pas. Dans les

peintures d’Emmanuelle Queinnec, les souvenirs fragiles ne s’incarnent pas dans des lieux, mais un espace mental en proie à des flashs mémoriels et des déformations narratives.

Mariam Beltoueva tisse elle aussi la mémoire et les bribes du passé. Avec ses chevaliers dont il ne reste que les mues, on comprend que la violence spectaculaire de l’histoire est

latente, et qu’il ne suffit que d’un souffle pour en ranimer les flammes.

Plus loin, la mémoire devient un outil de lutte et de transmission. Alexiane Trapp, envisage le langage comme primordial au maintien de la lutte de groupes militants féministes et

Fatima-Marwa Zouzal nous rappelle la pression constante que l’autorité de l’Etat ou du patriarcat impose aux personnes racisées et aux femmes. Des chants féministes pour l’une,

et la berceuse d’une boîte à musique pour l’autre, résonnent entre dans l’espace d’exposition.

Cette stratégie collective est également très importante pour Garance Wernert qui défend une approche commune du savoir à travers l’exploration des logiciels libres, souvent fruits d’une intelligence collaborative. Ses workshops deviennent des lieux d’émergence d’une parole militante et populaire, ce que prolonge Lola Millard qui, non sans ironie, combat le classisme, le sexisme et leurs effets clivants. En jouant avec les stéréotypes parfois considérés vulgaires de la précarité et de l’hyperféminité, elle attire l’attention sur les logiques d’exclusion qui sous-tendent les rapports sociaux.

C’est dans une dimension plus intime que cette même notion d’hyperféminité fascine Youssra Akkari. Reprenant ses codes, l’artiste se souvient des périodes de la vie des filles et

des jeunes femmes où leur corps est contraint par les attendus de la société. Elle décale alors légèrement la réalité pour se jouer de la normativité, comme Lorène Genoyan

s’attache elle aussi à le faire. Cette dernière, en détournant des items à l’usage très défini, invite à se décaler légèrement du réel et brouille leur contexte d’utilisation.

Cet éblouissement qui ravit les sens est aussi très présent dans le travail littéraire et poétique d’Emma Genty qui se laisse dériver avec fascination dans des paysages naturels

qui deviennent les espaces de sa projection personnelle.

Cet attachement au réel et la possibilité de ses transpositions est également au cœur de la pratique de Lauralie Naumann qui, dans ses installations, propose des situations

étrangement performatives où les objets se confondent avec la façon dont on les nomme.

On comprend qu’elles pourraient contenir des corps, mais qui sont pour l’instant absents. Lola Macharbert, dans ses tissages technologiques, dramatiques et romantiques, se pose aussi la question de l’absence. Ici, c’est celle d’un amoureux imaginaire qui se rappelle à ses souvenirs tout en restant désespérément muet. Le lien qui les unit est ténu et semble peu à peu se dissoudre. Mais ce travail introspectif qui parfois nous fixe en nous-mêmes, peut aussi nous faire réaliser l’éloignement de nos attaches profondes. C’est le cas de

Ruizhe Chen qui témoigne d’une familiarité de plus en plus distante avec sa culture d’origine et celle·eux qui lui sont proches, quitte à devoir recomposer des attaches au sein d’une famille choisie. C’est cette même expérience du déracinement teinté d’une violence sourde qui habite le travail de Stanislav Falkov. Ici, on ne peut être que spectateur·rices de la métamorphose imposée aux personnes qui, comme lui, ont dû partir en exil et constater impuissant les ravages du temps et la folie des autorités.

Parfois, la brutalité du présent peut pousser certain·es à chercher des refuges. Charlotte Simon propose une peinture emplie de signes universels invitant à l'accalmie. Mais le refuge peut aussi être à double tranchant comme le suggère Corentin Delahaie-Antibe qui présente un trilobite lumineux, à la fois protecteur et menaçant. Il agit comme un gardien de l’exposition, nimbant l’ensemble de sa lumière. Enfin, la dernière gardienne de tout ce groupe pourrait être Raphaëlle Curci, qui, captant les micro-phénomènes qui dépassent le temps et invitent à un repos collectif, nous permettra sans doute d'apaiser la valse des horloges.

Thomas MAESTRO

Ruizhe Chen travaille autour de questions identitaires. Il interroge sans cesse ce qui le lie et l'éloigne de sa culture chinoise d'origine. Cela fait plusieurs années que l'artiste vit en France, développant une pratique fondée sur des questionnements existentiels profonds, l'expression de ses sentiments et l'exploration de sa mémoire. Il est parfois retourné en Chine pour visiter sa famille, ce qui l'a amené à s'interroger sur cette notion : est-ce notre famille biologique qui nous lie à nos origines profondes et peut-on envisager d'autres encrages construits grâce à une autre famille amicale ? L'intimité peut-elle se transposer à un contexte déraciné ? C'est ce qu'il traduit avec sa Maison Rose, un petit bâtiment sans porte ni fenêtres. On ne peut que tourner autour de ce foyer qui nous tient à distance, fantasmant un contenu bien protégé entre des murs aveugles. Un jour, l'artiste à déposé cette maison au milieu d'un herbage qu'il voyait pas la fenêtre du bus l'emmenant à l'école. II a ensuite invité des camarades et des

professeurs à l'y rejoindre, pour s'approcher ensemble au plus près du bâtiment impénétrable. Les souvenirs

enfermés, inaccessibles et disparaissant sont également au cœur de ses sculptures photographiques Mami. On y rencontre a echelle humaine la grand-mere de Ruizhe Chen atteinte de la maladie d'alzheimer. Ces silhouettes figent une présence en train de s'éloigner. une identité qui se dissout avec ses souvenirs.

Thomas MAESTRO